Cartas y ensayos inéditos

Antes de llegar a Viena, la futura esposa estableció una intensa relación epistolar con su futura cuñada, María Cristina de Austria (1742-1798), que tenía su misma edad. La correspondencia continuó incluso cuando estaban ya juntas en Viena, por lo que constituye una extraordinaria fuente de información sobre su pensamiento y su vida en la corte. Estas cartas de carácter privado y personal, escritas en un tono muy íntimo, refieren una relación estrecha e intensa entre ambas princesas, hasta el punto de ser interpretada como amorosa (Badinter, Elisabeth, 2008).

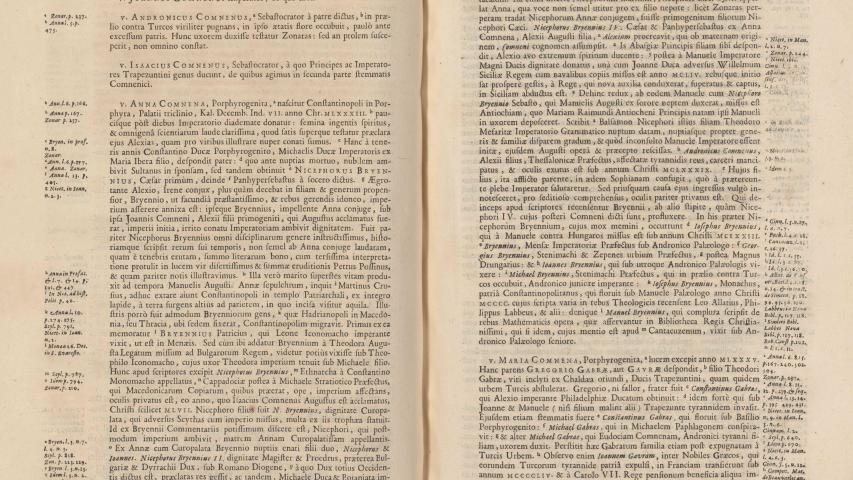

Además del género epistolar que, con carácter privado, cultivó desde joven, la princesa María Isabel plasmó por escrito, en forma de tratados o breves ensayos, sus reflexiones sobre distintos temas, como la educación, la filosofía, la religión y la moral, la espiritualidad, los hombres, el arte militar, el de escribir cartas e incluso una autobiografía. Estas obras, escritas en francés, permanecen inéditas y se conservan en los Archivos nacionales de Austria y Hungría.

Meditaciones cristianas

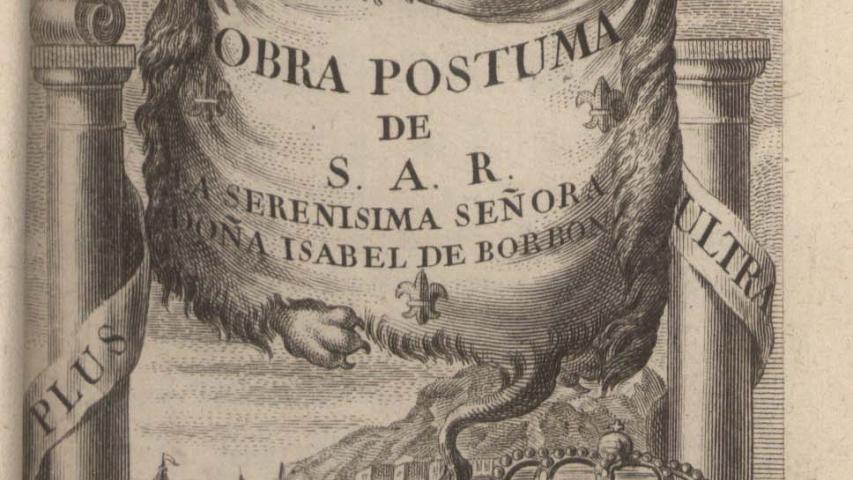

La única obra que se publicó tras la muerte de María Isabel son sus Meditaciones cristianas, unas reflexiones sobre la vida y la muerte escritas inicialmente, como el resto de sus obras, para su uso personal pero que, en este caso, tuvieron la fortuna de ser dadas tras su muerte a la imprenta en Viena en 1764 a instancias de su suegra, la emperatriz María Teresa. Las meditaciones, comparadas por algunos de sus contemporáneos con los Soliloquios de San Agustín o las obras de Santa Teresa, tuvieron un éxito inmediato, de forma que fueron traducidas a varias lenguas y publicadas hasta en ocho ocasiones en diez años. Los ejemplares conservados en la Real Biblioteca nos permiten conocer más de cerca esta obra y su historia editorial.

La obra fue impresa por Jean-Thomas Trattner (1717-1798), activo en Viena y miembro de una de las familias de editores y comerciantes del libro más importantes de la época (Oravetz, Vera, 1930). Se trata de un pequeño volumen en octavo, de 131 páginas enmarcadas en un doble filete negro, decoradas con cabeceras, remates e iniciales grabadas. La sencilla portada solo ofrece el título de la obra, sin la mención de la autora.

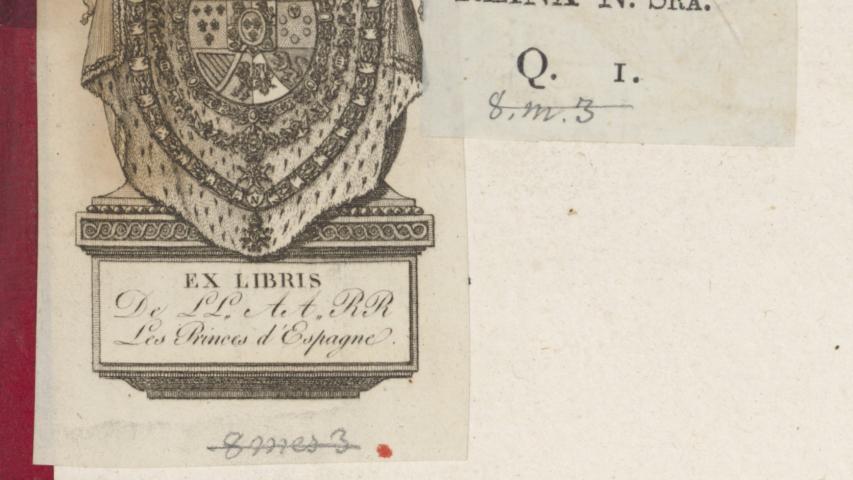

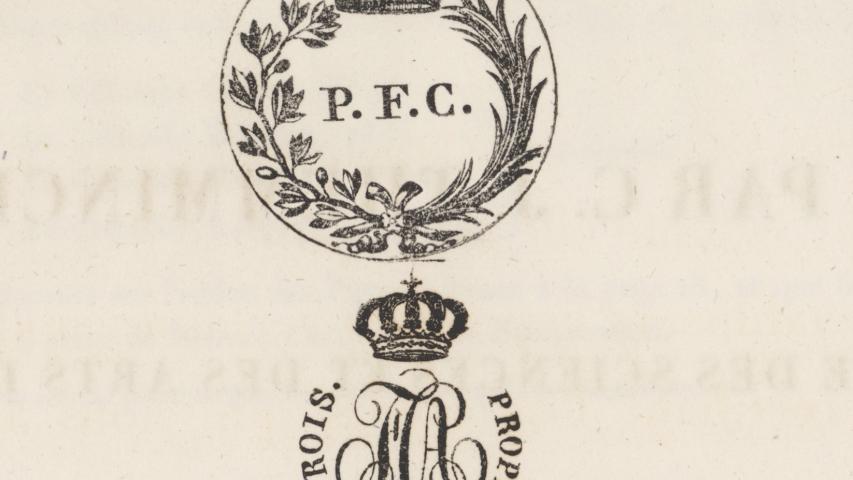

En la Real Biblioteca se conservan dos ejemplares idénticos, encuadernados en tafilete azul decorado con un fino filete perlado azul oscuro y flores en las esquinas, con las signaturas X/660 y VIII/899. Debieron ingresar en época de Carlos III como reflejan las etiquetas de la biblioteca del Rey visibles todavía bajo el exlibris real de la época de Fernando VII.

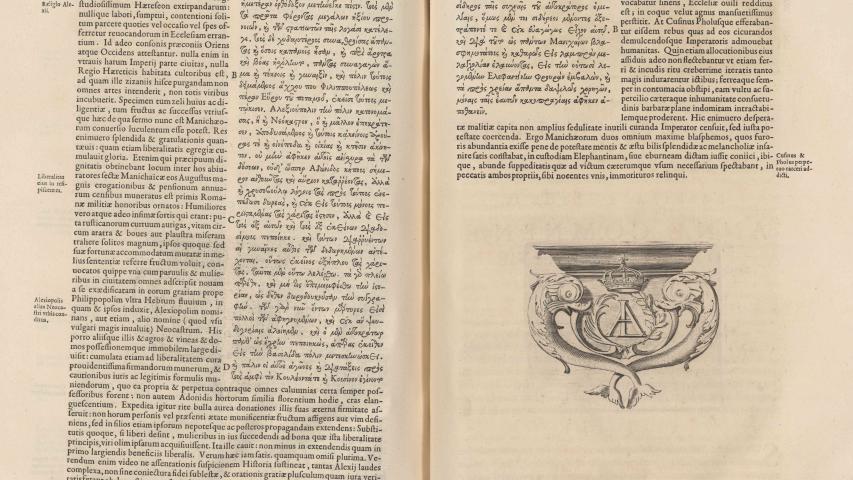

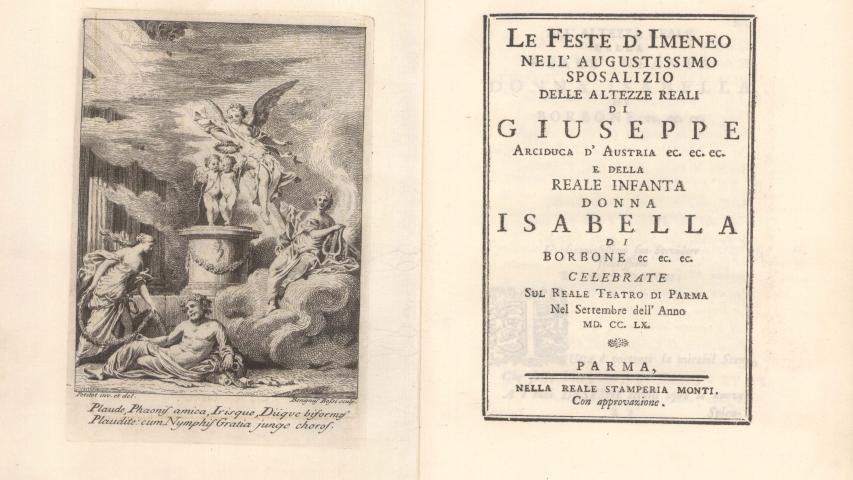

Para que la obra pudiera ser de uso común en la corte de Parma, su hermana María Luisa, entonces princesa de Parma (1751-1819), la hizo imprimir en italiano ese mismo año de 1764. Esta edición vio la luz en Parma “nella Regio Ducal Stamperia Monti” y presenta características formales similares a la primera. En la portada hay un ligero cambio en el título, pues figura ya el nombre de la autora y el nombre de la princesa Maria Luisa de Parma, a quien se dedica la edición. Incluye además una dedicatoria del traductor, cuyo nombre permanece oculto, con una breve semblanza de la autora.

El pequeño volumen se volvió a editar en 1765, también en Parma, esta vez sin la dedicatoria a su hermana que había abandonado Parma para contraer matrimonio en España con el príncipe y heredero al trono, Carlos de Borbón. La portada mantiene el título de la primera edición italiana y el nombre de la autora.

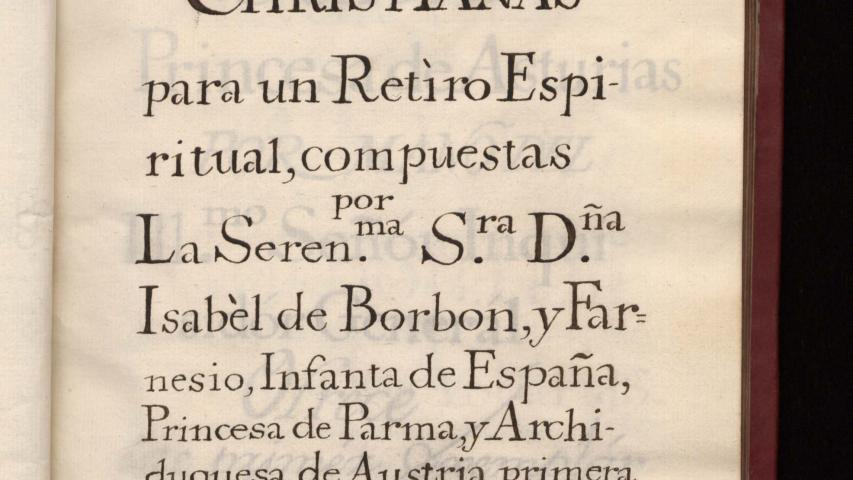

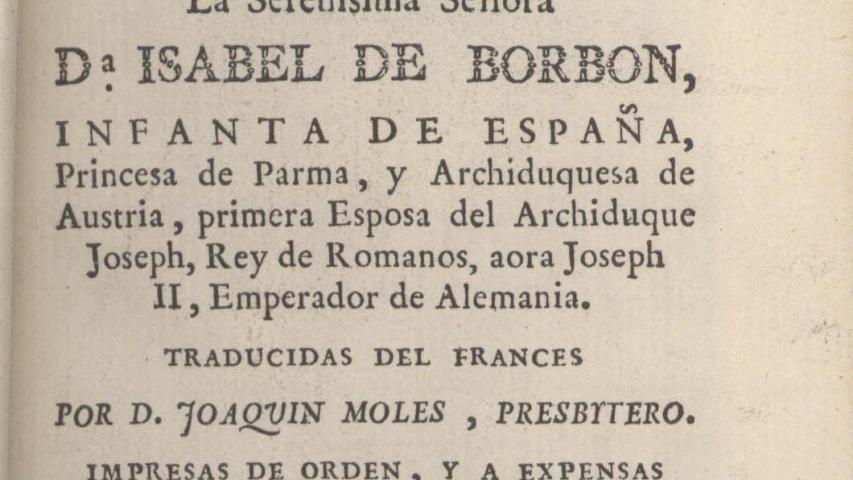

La primera edición en castellano tuvo que esperar dos años a su publicación en 1767. La traducción, realizada a partir del francés, corrió a cargo del presbítero Joaquín Moles, un teólogo de la Nunciatura con una amplia carrera como traductor de obras del francés y el italiano al castellano y también como autor de obras de carácter didáctico moral, predicación, etc. (Aguilar Piñal, Francisco, t. V, n. 5103-5128).

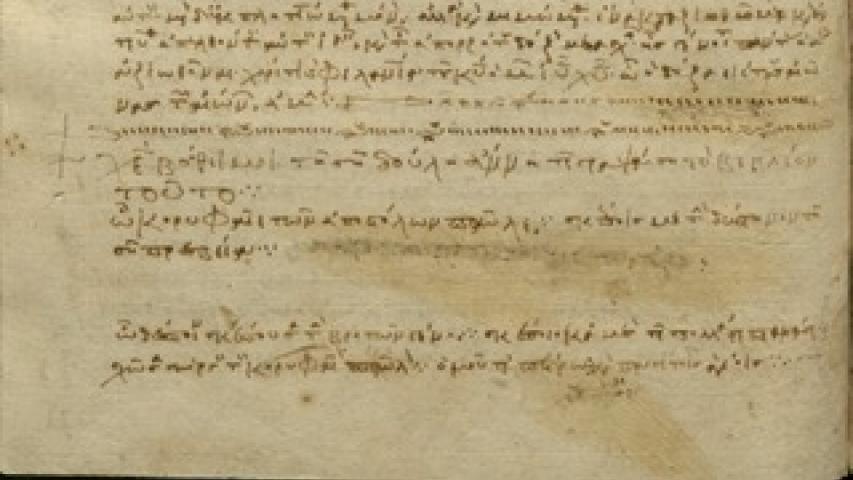

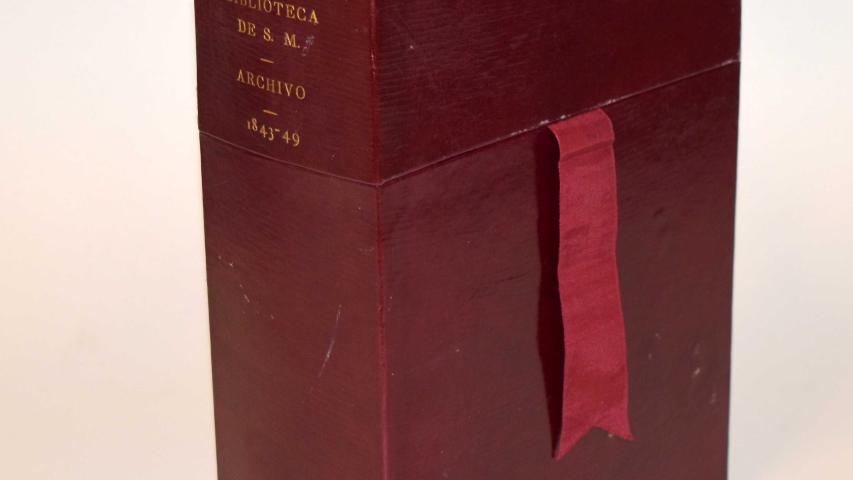

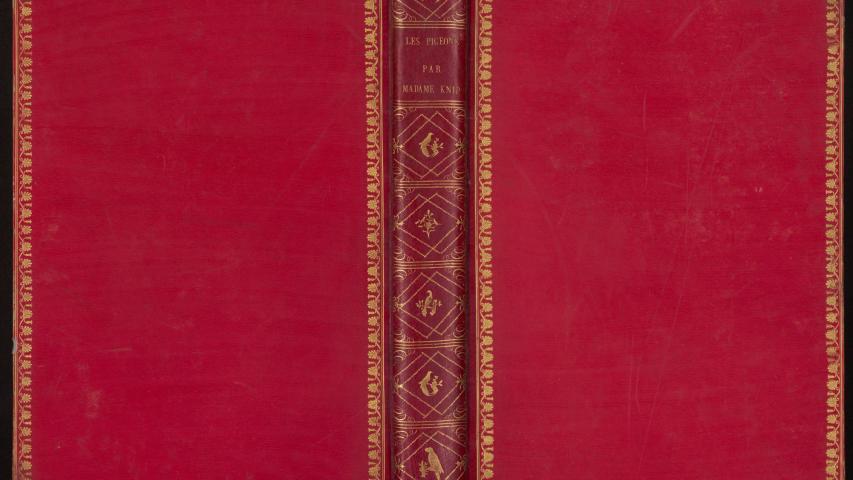

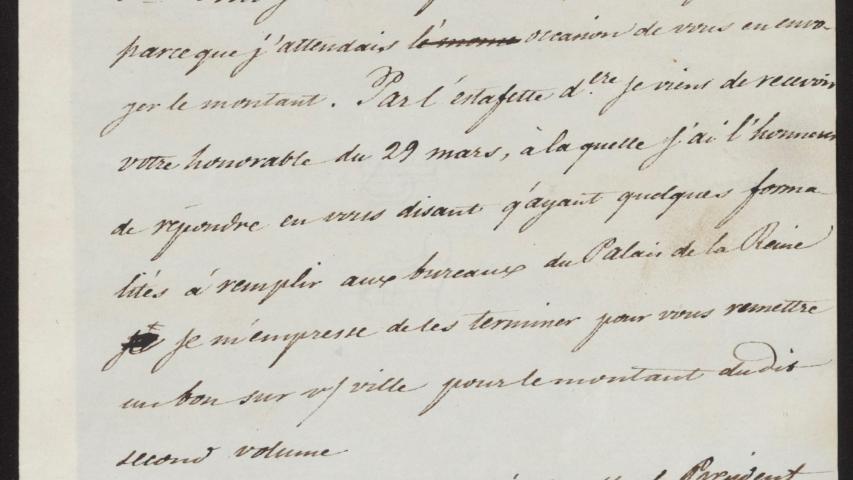

La Real Biblioteca tiene la fortuna de conservar el autógrafo de la traducción de las Meditations chrétiennes de Joaquín Moles. Resulta ser el ejemplar de presentación que envió a Manuel Quintano Bonifaz, arzobispo de Farsalia e inquisidor general, para que se la hiciera llegar a María Luisa de Parma, entonces princesa de Asturias, con la idea de que favoreciera su difusión en España de la misma manera que lo había hecho en Italia. Este manuscrito de presentación está encuadernado en tafilete rojo decorado con hierros dorados que enmarcan el escudo grande de Carlos III a modo de super libros real (manuscrito II/3553).